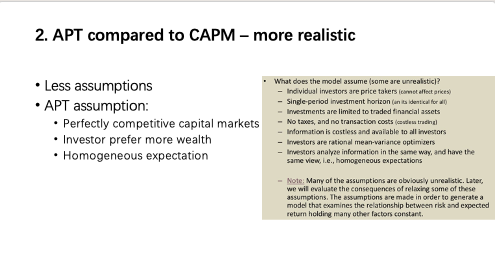

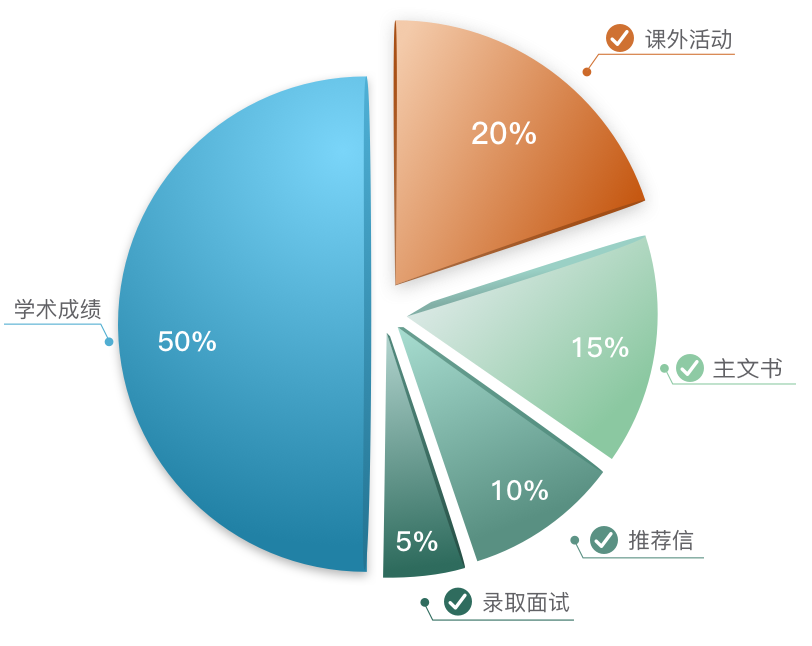

背景提升在申请中作用?

以上数据为集思未来通过多年经验统计得出

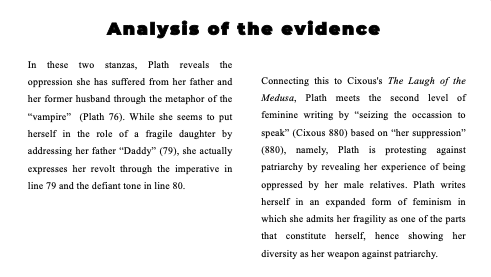

背景提升活动帮你补足学习成绩外的50%

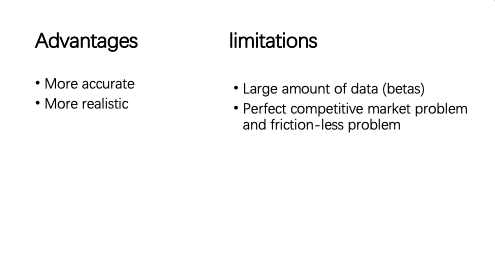

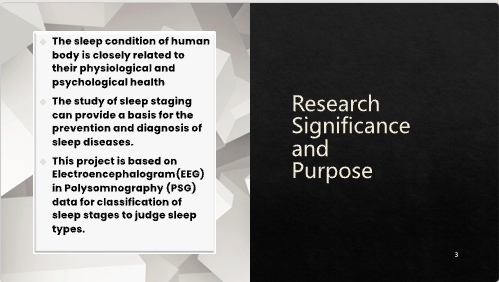

科研类活动对学术能力起到很好的辅助说明作用,并且可以同时体现领导力, 团队协作精神等其他素质,一直是招生官非常青睐的活动经历

“硬件”强只能入围,“软件”强才能“突围”

英美名校所青睐的申请人素质中,标准化考试成绩等“硬件”是亚洲学生的共同强项,而批判性思维等“软件”则是普遍短板,背景提升可以补足这些短板

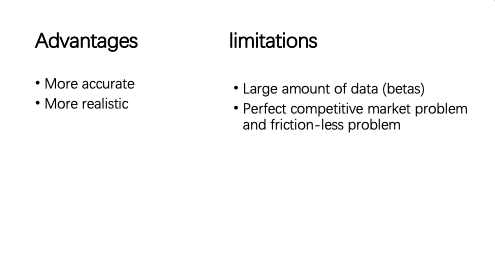

独立研发科研项目,覆盖全部主流申请方向

特色科研课题已为1对1学员精心定制

英美名校导师,覆盖TOP30高校和数十所顶尖实验室

学术成果已由集思学员创造

学员口碑见证

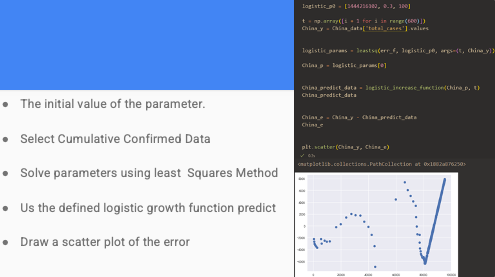

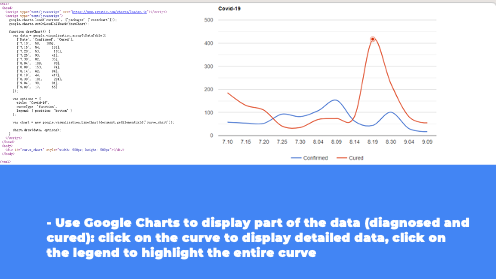

在线科研1对1

个人独立定制课题,导师1对1专门指导,重点锻炼展示独立思考精神,批判性思维等能力模型

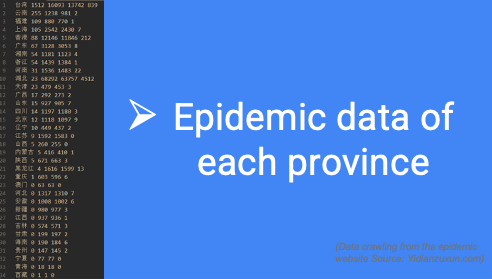

社会研究

从舶来品到实践:从某NGO看中国的网络治理

中国人民大学 公共管理学院 公共财政与公共政策研究所 副教授 美国北伊利诺依大学 博士 研究领域:公共预算、财政管理、公共政策、 地方政府 开设课程:财政管理研究、研究设计与数据分析、公共行政理论前沿 发表论文: 《民主算修正权:基于现状和可行性的分析》,(CSSCI) 《财政分权下的义务教育均衡发展之再探讨》,(CSSCI)

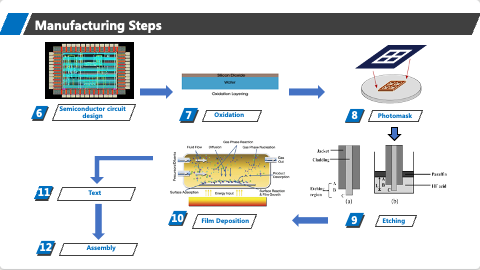

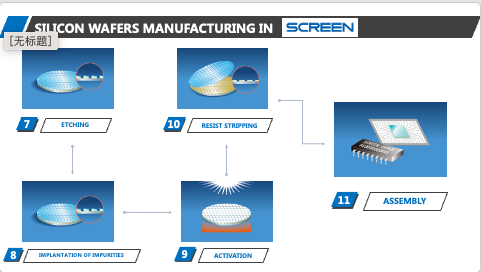

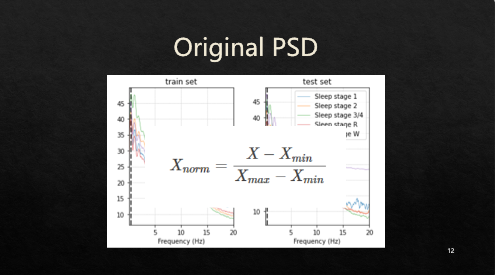

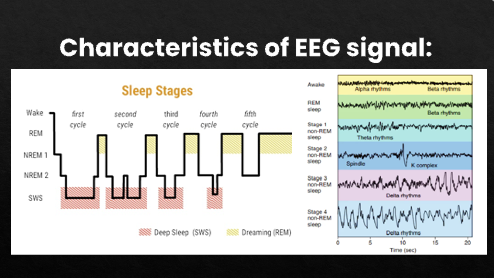

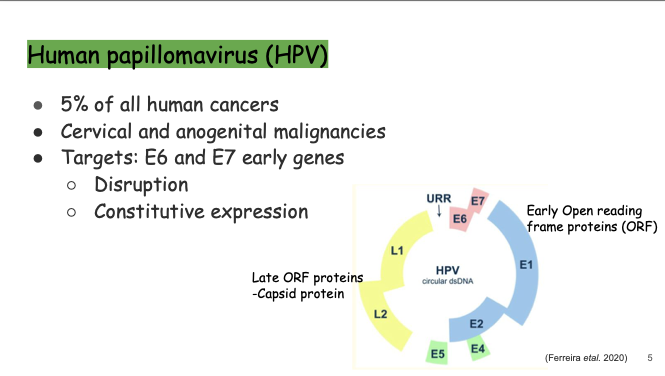

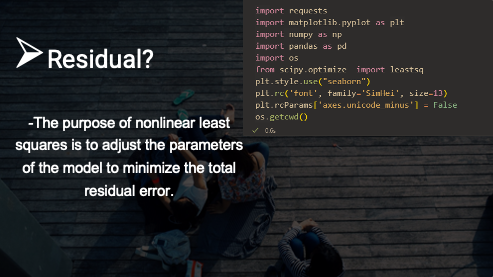

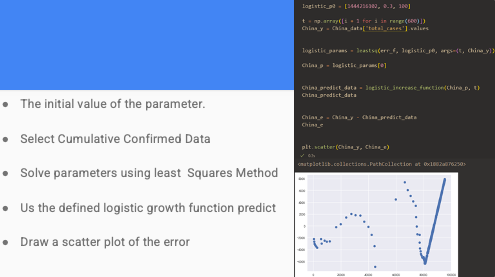

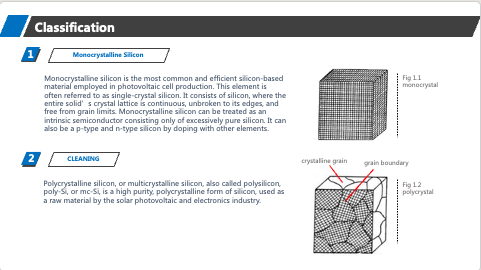

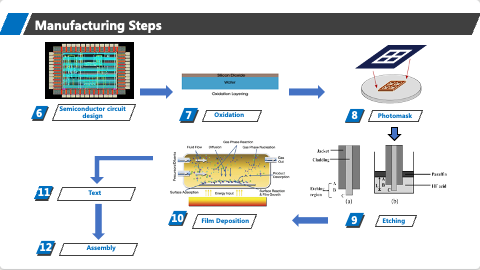

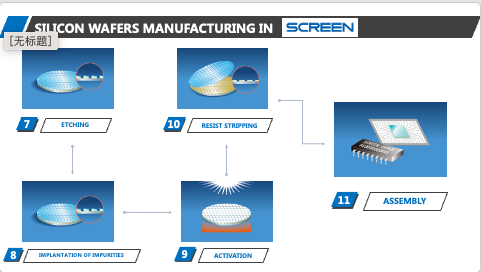

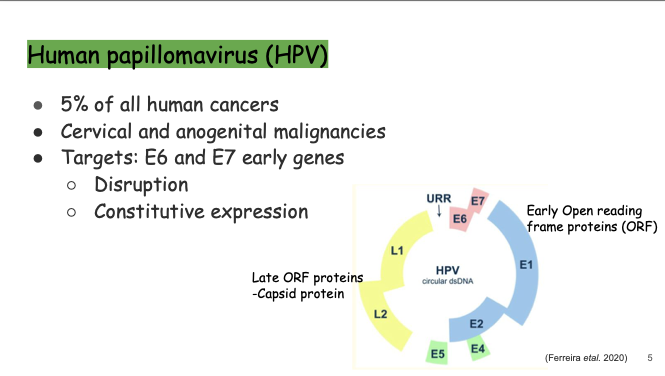

计算机科学

图像认证和语义篡改检测研究

武汉大学 计算机学院 教授 英国伦敦大学 博士 爱尔兰DCU大学 外聘博士生导师 研究方向: 计算机科学、图像和视频处理、软件工程、信息安全、人工智能等 讲授课程: 《随机信号分析》、《计算机网络》、《多媒体技术应用》、《数字图像处理》、《数字逻辑电路》、《C++程序设计》、《信息安全》、《信息系统导论》、《数据库系统》、《Linux操作系统》、《数字信号处理》、《信号与系统》、《通信原理》等 曾先后在名校从事教学和科研,以及华为从事科技开发近30年,先后主持完成科研项目20多项,开发高科技产品10多项。近10年发表包括在IEEE TIP内的国际学术期刊和会议论文60多篇,科技专著1本(Science Press),授权发明专利8项。担任国际学术大会主席20+次,作大会报告30+次。曾担任2个国际学术期刊主编。

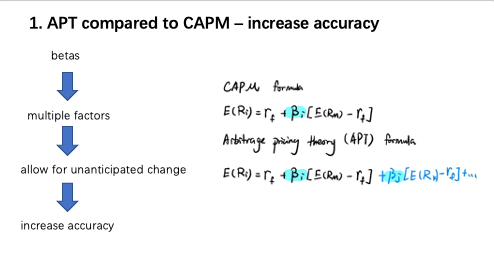

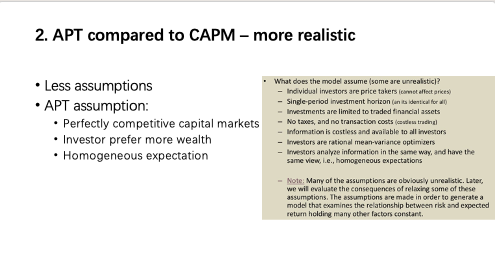

商业

品牌战略

导师在哥伦比亚大学任教,曾任美国平面设计协会(AIGA;全球规模最大、历史最为悠久的专业设计协会)全国委员会成员、深受全球年轻人喜爱的音乐电视传媒机构MTV Networks的V.P.品牌创意总监,以及美国知名有线电视频道Nickelodeon的创意总监。 导师在品牌、视觉设计、传播策略等交叉领域有着丰富的经验。她认为,创造积极变化的最有效方法是清晰地传达有影响力的想法。

艺术设计

艺术鉴赏分析

芝加哥大学 艺术史系 教授 Society of Fellows,Harper & Schmidt Fellow, 哈佛大学 美国文明史 博士 耶鲁大学 美国宗教史 硕士 导师的研究兴趣包括物质文化、视觉文化、肖像画、历史绘画、英美陶瓷、艺术与铸造、古物研究、早期摄影作品与雕塑,将于美国史密森国家肖像画廊(Smithsonian National Portrait Gallery)50周年纪念册上发表关于肖像与历史的学术文章。导师同时也研究17-19世纪的美国,特别是材料与视觉文化、宗教史、性别研究和心理学史,著有Protestant Relics: Capturing the Sacred Body in Early America, 1750-1877 ,该著作对美国及其他地区新教徒不断升级的物质崇拜进行的深入探究与分析。 导师曾获哈佛大学美国政治研究中心、沃伦美国历史中心、美国古文物学会和耶鲁大学研究奖学金,学术著作被Journal of Mormon History, Methodist History, Encyclopedia of Global Religion等宗教、历史领域顶级期刊收录。 导师在教学方面屡获殊荣,获得State of Illinois Teaching Certificate以及Harvard Teaching Certificate,导师主导设计的active-learning lesson design获得ABLConnect Teaching Innovator Prize.

Top30名校 背景提升规划课程

为什么要来集思未来做科研

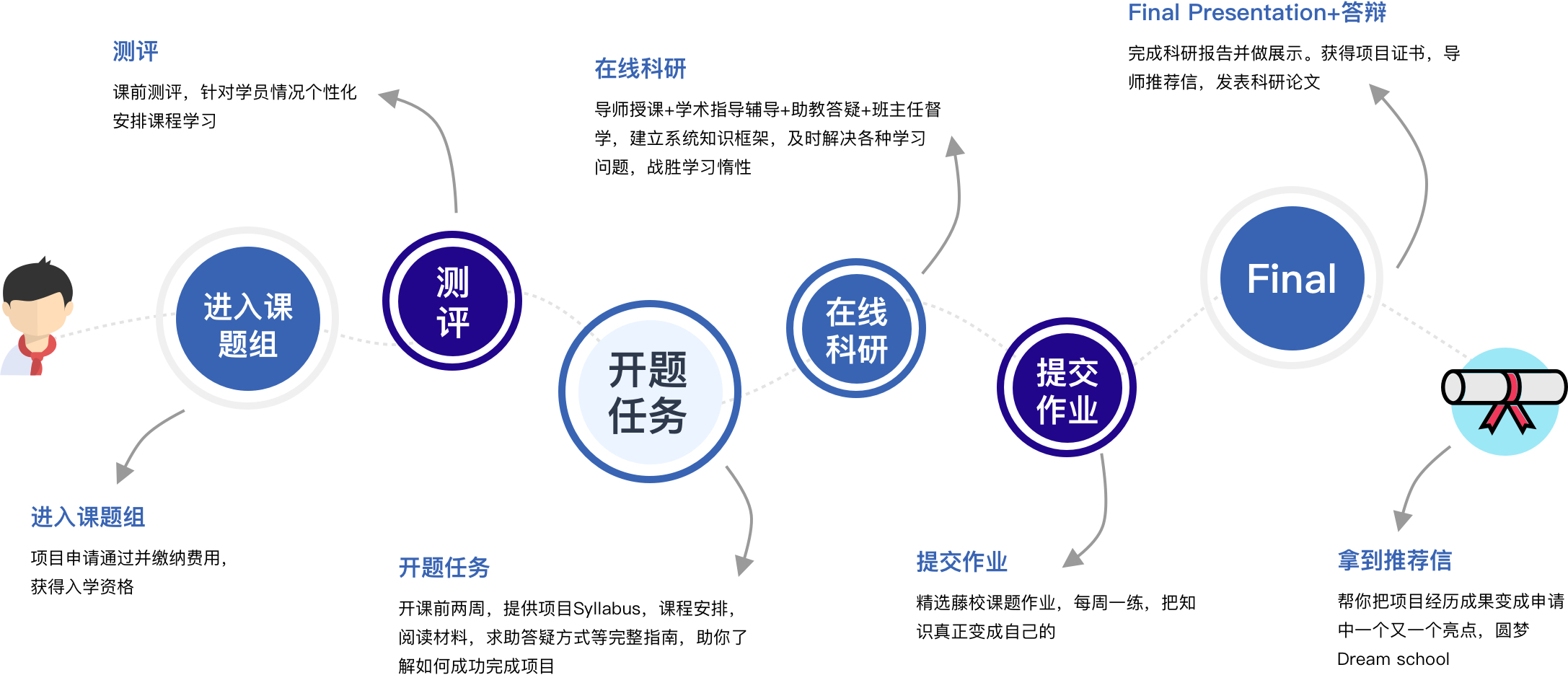

集思服务流程

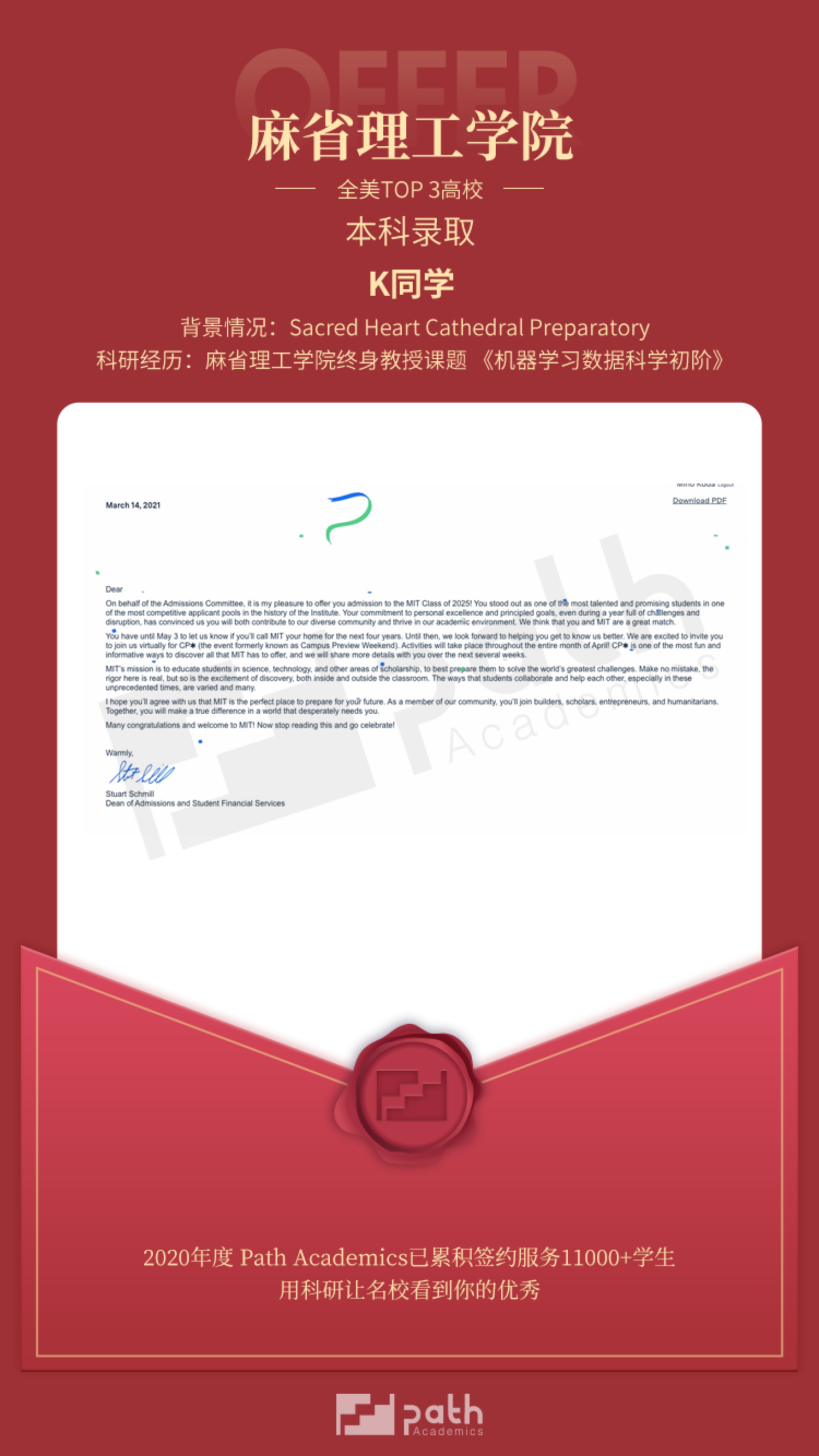

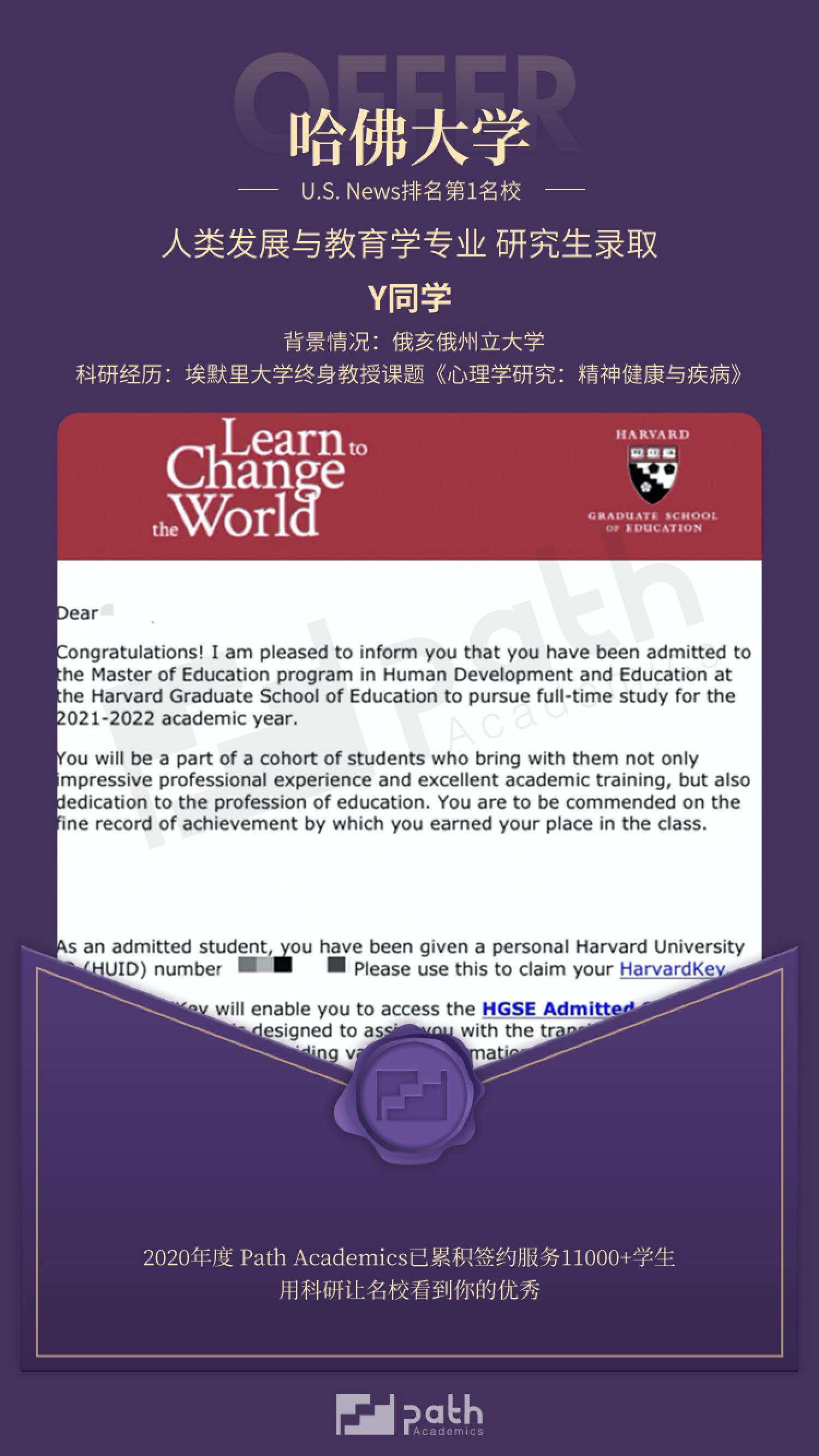

他们在集思的成长故事